哈尔滨疫情管控,单元门被焊死背后的争议与思考

单元门被焊死,是防疫必要还是过度执法?**

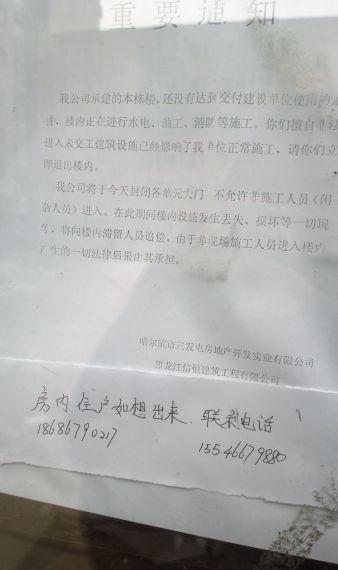

2022年初,哈尔滨在应对新一轮新冠疫情时,部分社区采取了极端封控措施——将小区单元门焊死,以防止居民擅自外出,这一做法迅速引发舆论热议,有人支持其防疫效果,也有人质疑其侵犯居民权利,本文将探讨这一事件的背景、各方观点,并分析疫情防控与个人自由之间的平衡问题。

事件背景:哈尔滨疫情与封控升级

2022年1月,哈尔滨市出现奥密克戎变异株感染病例,疫情迅速扩散,为遏制病毒传播,当地政府采取了严格的封控措施,包括封闭小区、限制出行、暂停公共交通等,在部分高风险区域,社区工作人员甚至动用焊接设备,直接将居民楼的单元门焊死,确保无人能擅自出入。

这一做法最早由社交媒体上的视频曝光,画面中工人用电焊封死铁门,居民只能通过窗户与外界交流,相关视频迅速引发网友讨论,有人表示理解,认为这是“硬核防疫”,但也有人批评此举可能影响紧急逃生,甚至涉嫌违法。

支持者的观点:防疫效果优先

在疫情严峻的背景下,部分市民和专家支持这种极端封控手段,理由包括:

- 快速阻断传播链:奥密克戎传播力极强,焊死单元门能彻底杜绝人员流动,避免交叉感染。

- 减少基层管理压力:社区工作人员有限,若居民不配合居家隔离,仅靠人力难以完全管控。

- 短期措施,长期受益:虽然手段严厉,但若能迅速控制疫情,可减少更长时间的经济和社会损失。

支持者认为,在特殊时期,个人自由应让位于公共安全,只要最终能控制疫情,极端手段也是“无奈之举”。

反对者的声音:权利与安全的冲突

焊死单元门的做法也遭到强烈反对,批评主要集中在以下几个方面:

- 侵犯公民权利:居民被强制禁足,可能违反《传染病防治法》中“最小必要”原则。

- 安全隐患:若发生火灾、突发疾病等紧急情况,居民无法逃生,可能酿成悲剧。

- 心理伤害:长期封闭可能加剧焦虑、抑郁等心理问题,尤其是老人、儿童和慢性病患者。

- 执法合法性存疑:社区是否有权采取此类强制措施?法律依据是否充分?

有律师指出,根据《突发事件应对法》,政府可以采取必要措施,但必须符合比例原则,不能过度限制公民权利。

类似案例对比:国内外的防疫措施

哈尔滨焊死单元门的做法并非孤例,2020年武汉封城期间,部分小区也曾用铁板封门;2021年石家庄疫情时,也有类似措施,而在国外,如澳大利亚墨尔本在2021年封锁期间,甚至动用警察巡逻,确保居民不外出。

不同国家、地区对“封控限度”的把握不同,新加坡在严格防疫的同时,允许居民外出采购必需品;韩国则通过手机定位监控居家隔离者,而非物理封锁,这些差异反映了不同社会对“自由与安全”的权衡。

法律与伦理的边界

疫情防控需要强有力的措施,但如何确保不越界?

- 法律层面:政府应明确封控的法律依据,并确保措施符合《传染病防治法》《行政强制法》等规定。

- 执行方式:可采取电子监控、志愿者巡查等柔性管理,而非简单粗暴的物理封锁。

- 应急保障:若必须封门,需确保消防通道畅通,并提供紧急联络方式,避免次生灾害。

公众沟通与信任建设

疫情管控不仅是技术问题,更是社会治理能力的体现,政府应加强信息公开,解释措施的必要性,并倾听民众诉求。

- 设立热线,及时解决居民生活需求(如买菜、就医)。

- 通过社区群、新闻发布会等渠道,减少信息不对称带来的恐慌。

未来防疫的思考:如何平衡自由与安全?

随着病毒变异,防疫策略也需调整,完全“封死”的管理模式难以持久,更可持续的方式可能包括:

- 精准防控:利用大数据划定高风险区,避免“一刀切”。

- 加强疫苗接种:提高群体免疫力,减少重症率。

- 完善应急体系:确保突发情况下医疗、物资供应畅通。

哈尔滨焊死单元门的事件,折射出疫情防控中的两难选择,在保障公共健康的同时,如何尊重个人权利、避免“防疫过度”,是各级政府和社会需要持续思考的问题,未来的防疫政策,应在科学、法治与人道主义之间找到更优解。

(全文约1200字)

——END——

注:本文基于公开报道撰写,旨在客观分析事件,不构成任何法律或政策建议。

发表评论