云南省疲情,经济下行压力下的社会心理与应对策略

经济放缓如何影响民众心态与生活?**

近年来,"疲情"一词逐渐成为描述云南省社会心理状态的关键词,与"疫情"不同,"疲情"并非指疾病传播,而是反映了一种普遍的社会疲劳感——经济增速放缓、就业压力增大、生活成本上升等多重因素交织,导致民众心理负担加重,社会整体呈现疲态,本文将从云南省的经济现状、社会心理变化及应对策略三个维度,深入探讨这一现象。

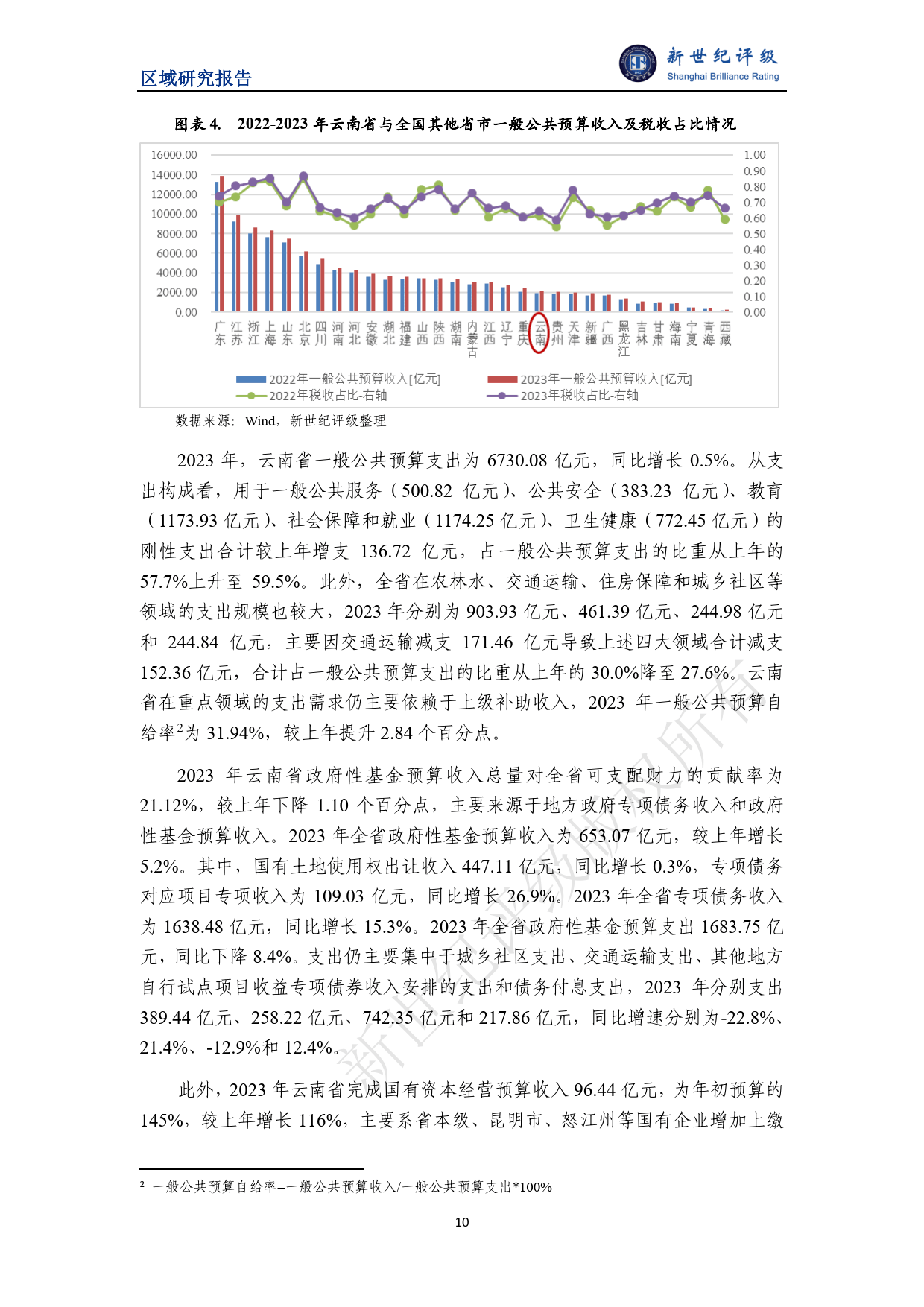

云南省的经济现状:增长放缓与结构性挑战

云南省作为中国西南地区的重要省份,长期以来依赖旅游业、农业和矿产资源开发作为经济支柱,近年来,受全球经济波动、国内产业结构调整及疫情影响,云南省的经济增长面临严峻挑战。

旅游业受挫

云南以"旅游大省"著称,丽江、大理、西双版纳等地的旅游业曾贡献了全省GDP的较大比重,疫情后旅游复苏缓慢,游客消费能力下降,导致相关行业(如酒店、餐饮、手工艺品销售)收入锐减,大量从业者面临失业或收入降低的困境。

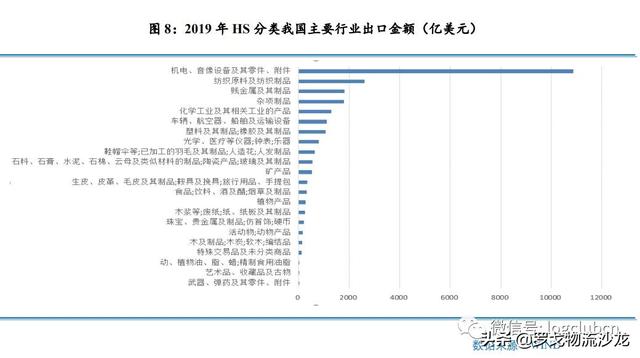

传统产业转型困难

云南的烟草、矿产等传统产业仍占重要地位,但受环保政策、市场需求变化等因素影响,部分企业产能过剩,盈利能力下降,新兴产业(如数字经济、高端制造)尚未形成规模,导致经济结构转型滞后。

就业市场承压

经济增速放缓直接影响就业市场,高校毕业生、农民工等群体面临更大的就业竞争,部分年轻人选择"慢就业"或"灵活就业",但收入不稳定加剧了社会焦虑。

社会心理变化:从乐观到疲惫

经济压力传导至社会心理层面,形成了"疲情"现象,具体表现为:

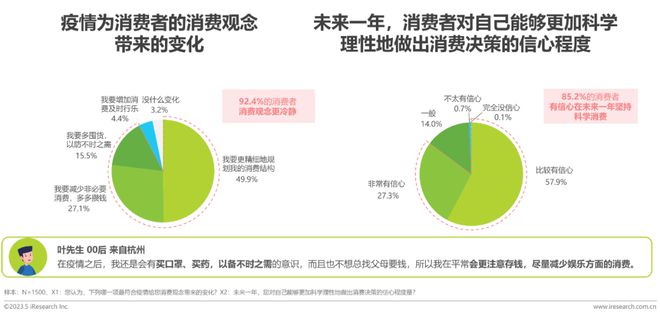

消费降级与储蓄意愿增强

由于对未来收入预期降低,许多云南家庭减少非必要开支,转向更节俭的生活方式,数据显示,2023年云南省社会消费品零售总额增速低于全国平均水平,反映出民众消费信心不足。

"躺平"心态蔓延

部分年轻人因就业难、房价高、晋升机会有限,选择降低生活期望,甚至放弃竞争,形成"低欲望社会"倾向,这种心态虽能短期缓解压力,但长期可能影响社会活力。

心理健康问题凸显

经济不确定性加剧了焦虑、抑郁等心理问题,心理咨询需求上升,但基层心理健康服务资源有限,许多人的情绪困扰未能得到有效疏导。

应对策略:如何缓解"疲情"?

面对"疲情",政府、企业和个人需共同努力,寻找破局之道。

政府层面:稳经济、保就业

- 推动产业升级:加大对数字经济、绿色能源等新兴产业的扶持,创造高质量就业机会。

- 刺激消费:通过发放消费券、优化旅游服务等方式提振内需,帮助中小企业恢复活力。

- 完善社会保障:扩大失业保险覆盖范围,提供职业技能培训,缓解就业压力。

企业层面:创新与转型

- 数字化转型:传统企业可借助电商、直播带货等方式拓展销售渠道。

- 灵活用工:探索共享员工、远程办公等模式,降低人力成本,提高抗风险能力。

个人层面:调整心态与提升竞争力

- 技能提升:学习新技能(如自媒体运营、跨境电商)以适应市场需求变化。

- 心理调适:通过运动、社交、心理咨询等方式缓解压力,避免陷入消极情绪。

- 理性消费:合理规划财务,避免过度负债,增强抗风险能力。

发表评论