疫情下的吉林,长春死亡人数背后的防控挑战与反思

2020年初爆发的新冠疫情席卷全球,中国各地也未能幸免,作为东北老工业基地的吉林省,在这场没有硝烟的战争中经历了严峻考验,本文将聚焦吉林省尤其是长春市在疫情期间的死亡人数情况,分析背后的防控挑战与经验教训,为未来公共卫生事件应对提供参考。

吉林省疫情概况

吉林省位于中国东北地区中部,与俄罗斯、朝鲜接壤,地理位置特殊,疫情暴发以来,吉林省经历了多轮疫情冲击,其中以2022年春季的奥密克戎变异株传播最为严峻,根据吉林省卫健委公布的数据,截至2022年底,吉林省累计报告新冠肺炎确诊病例超过2万例,其中长春市占全省病例数的近60%。

在死亡病例方面,吉林省累计报告死亡病例数十例,主要集中在老年群体和有基础疾病的高风险人群,值得注意的是,吉林省的死亡率低于全国平均水平,这与当地及时采取的防控措施和医疗资源配置密切相关。

长春市死亡人数详细分析

作为吉林省省会,长春市人口密集,经济活动频繁,成为省内疫情最严重的地区,2022年3月至4月期间,长春市经历了最为严峻的一波疫情,单日新增最高超过2000例,在这轮疫情中,长春市报告了省内绝大多数死亡病例。

长春市死亡病例呈现几个显著特点:一是平均年龄较高,多数在70岁以上;二是绝大多数患有高血压、糖尿病、心脑血管疾病等基础病;三是多数未完成全程疫苗接种,这些数据表明,保护老年人和有基础疾病人群是降低死亡率的关键。

与国内其他大城市相比,长春市的疫情死亡人数处于中等水平,以上海市2022年春季疫情为例,其死亡人数远超长春,这既与感染规模有关,也与两地医疗资源、人口结构差异相关,长春市的经验表明,及早采取严格管控措施可以有效遏制疫情扩散,减少死亡病例。

疫情防控措施与效果

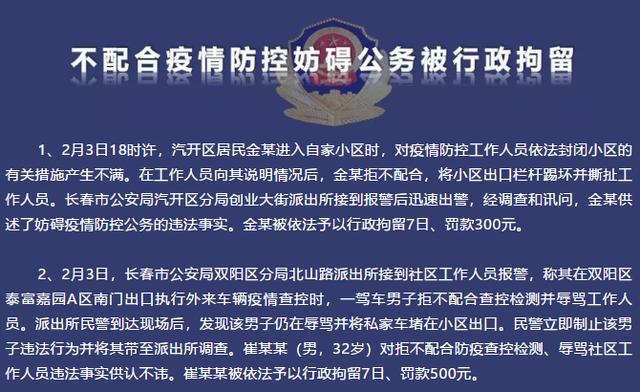

面对疫情威胁,吉林省及长春市采取了一系列有力措施,在"动态清零"政策指导下,长春市实施了封控管理、大规模核酸检测、流调溯源、集中隔离等组合拳,特别是在2022年春季疫情期间,长春市迅速进入"静止"状态,有效切断了病毒传播链。

医疗救治方面,长春市设立了多家定点医院和方舱医院,实现了分级分类救治,对于重症患者,集中优质医疗资源进行救治;对于轻症和无症状感染者,安排在方舱医院进行医学观察,这种分流救治模式既保证了重症患者的治疗效果,又避免了医疗资源挤兑。

疫苗接种是另一项关键举措,截至2022年底,长春市全程接种率超过90%,加强针接种率也达到较高水平,高接种率显著降低了重症和死亡风险,为疫情防控构筑了免疫屏障。

社会影响与应对挑战

疫情对长春市的社会经济生活造成了广泛影响,封控措施导致部分企业停工停产,商业活动受限,学生转为线上教学,特别是依赖日常经营的个体工商户和服务业从业者,面临较大经济压力。

心理健康的挑战同样不容忽视,长期的不确定性和社交隔离导致焦虑、抑郁等心理问题增加,长春市通过开通心理援助热线、组织线上心理咨询等方式,帮助市民应对心理压力。

信息透明度是另一个关键议题,疫情期间,长春市通过官方渠道定期发布疫情数据,包括新增病例、死亡人数等,但在信息发布的及时性和详细程度上仍有提升空间,如何平衡信息公开与隐私保护,是值得思考的问题。

经验总结与未来展望

长春市的疫情防控提供了宝贵经验:一是早期干预至关重要,越早采取严格措施,后期付出的代价越小;二是保护脆弱群体是降低死亡率的核心,应优先为老年人和有基础疾病者提供防护;三是公共卫生体系建设需要长期投入,不能临渴掘井。

展望未来,随着病毒变异和防疫政策调整,疫情防控将进入新阶段,长春市需要总结既有经验,完善公共卫生应急体系,加强医疗资源储备,特别是重症救治能力,推动疫苗接种、倡导健康生活方式、提高公众卫生意识等长期工作也不可忽视。

疫情中的死亡数字不仅是统计报表上的冰冷数据,更代表着一个个生命的逝去和家庭的悲痛,长春市在疫情防控中既有经验也有教训,这些都将成为未来应对公共卫生事件的宝贵财富,在抗击疫情的道路上,我们需要科学精神与人文关怀并重,保护每一个生命,守护每一份健康。

发表评论