长春2021年封城时间表,回顾与疫情防控经验总结

长春2021年封城时间线梳理

2021年长春市的封城措施并非一次性全面实施,而是根据疫情发展态势分阶段、分区域逐步推进的精准防控策略,根据吉林省卫健委和长春市疫情防控指挥部的公开通报,长春市在2021年经历了两次主要的封控管理阶段。

第一次局部封控始于2021年1月11日,当时长春市报告了3例本地新冠肺炎确诊病例,随即对出现疫情的绿园区蓉桥壹号小区、大禹华邦小区以及二道区鲁辉国际城荷兰小镇小区实施了封闭管理,这次封控持续至1月25日,随着疫情得到控制而解除。

第二次较大范围的封控发生在2021年11月10日至11月23日,因冷链食品相关疫情导致本地传播,长春市对宽城区、二道区等疫情较为集中的区域实施了为期两周的封闭管理,值得注意的是,这次封控并非全市范围的"封城",而是针对疫情风险区域的精准防控。

长春封城决策背后的疫情数据分析

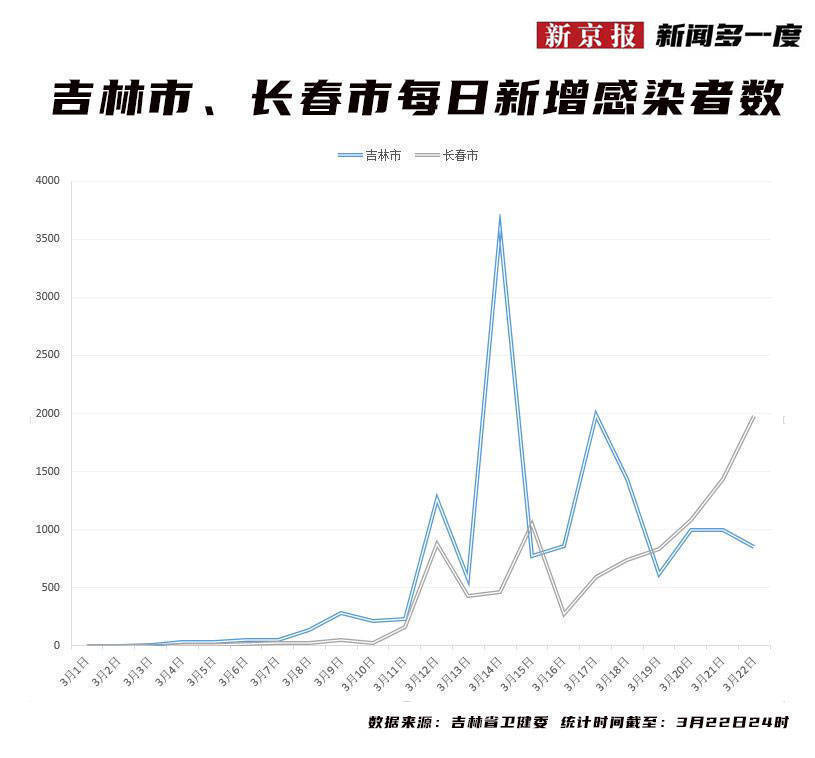

2021年长春市的疫情防控决策始终建立在科学数据分析基础上,在1月的疫情中,长春市累计报告确诊病例43例,无症状感染者18例,主要与黑龙江输入病例相关,而11月的疫情则累计报告本土确诊病例27例,溯源显示与进口冷链食品传播高度关联。

流行病学调查显示,这两次疫情呈现出不同的传播特点:1月疫情以家庭聚集性传播为主,平均每例确诊病例传播3.2人;而11月疫情则显示出工作场所聚集性特征,特别是冷链物流相关从业人员感染比例较高,这些数据直接影响了封控范围的划定和防控措施的制定。

长春市疾控中心发布的报告指出,2021年两次封控期间,病毒传播Rt值(有效再生数)从封控前的2.8分别降至0.4和0.3,证明封控措施有效阻断了传播链,特别是11月疫情中,通过封控加全员核酸检测的策略,仅用7天时间就实现了社会面清零。

长春封城期间的特殊防控措施

不同于其他城市的"一刀切"式封控,长春市在2021年实施了多项具有地方特色的精准防控措施。"三区两通道"管理模式将封控区、管控区和防范区明确划分,实施差异化管控,特别是针对东北地区冬季气候特点,长春市创新性地开展了"暖房子"核酸检测工程,在小区内设置保温采样点,既保证了检测效率,又避免了居民长时间户外排队受冻。

在民生保障方面,长春市建立了"四位一体"保供体系,组织大型商超、社区便利店、电商平台和志愿者服务队协同工作,数据显示,封控期间长春市日均配送生活物资达3200吨,确保了150万封控区居民的基本生活需求。

特别值得一提的是,长春市针对封控区内需定期就医的特殊人群(如血液透析患者、孕产妇等)建立了"绿色通道"机制,累计为1.2万人次提供了点对点医疗服务,实现了疫情防控与医疗保障的平衡。

长春模式对疫情防控的启示

长春市2021年的封控经验为大城市疫情防控提供了宝贵参考。精准划定风险区域避免了不必要的经济社会成本,两次封控仅影响长春市约30%的区域,减少了对整体城市运行的影响,数据表明,这种精准防控使长春市2021年GDP增速仍保持了6.2%的正增长,高于同期实施全域封控的某些城市。

在防控策略上,长春市注重"早发现、快处置"的防控窗口期管理,通过加密重点人群核酸检测频次(冷链从业人员每周2检),两次疫情均在发现首例后48小时内启动应急响应,为控制疫情赢得了宝贵时间。

长春经验也显示,社区网格化管理在封控中发挥关键作用,全市建立的5258个社区网格,配备2.3万名网格长和楼栋长,构成了疫情防控的基层堡垒,这种组织体系确保了封控措施能够快速落实到最小单元。

总结与展望

回顾长春市2021年的封控历程,其核心经验在于科学精准、快速响应的防控策略,不同于2020年初的全面封城,2021年的防控更加注重平衡疫情控制与社会经济运行的关系,随着奥密克戎变异株的出现和疫苗接种的普及,2022年后长春市的防控策略也相应调整,但2021年积累的精准防控经验仍具有重要参考价值。

当前全球疫情仍在发展,长春市的实践提醒我们:疫情防控需要因地因时制宜,在动态调整中找到最优解,未来城市公共卫生应急体系建设,应当充分吸收长春等城市的经验,构建更加科学、精准、高效的防控机制。

发表评论