疫情下的上海医生,白衣执甲,守护生命的最后防线

2022年,上海经历了一场前所未有的疫情考验,在这座拥有2500万人口的超大城市里,医护人员成为了最坚强的守护者,他们日夜奋战在抗疫一线,用专业、勇气和奉献精神筑起生命的防线,本文聚焦疫情期间的上海医生,记录他们的故事,致敬这群平凡而伟大的英雄。

疫情突袭,医生临危受命

2022年3月,奥密克戎变异株在上海迅速传播,单日新增病例数不断攀升,面对突如其来的疫情,上海各大医院的医生们迅速响应,许多人在接到通知后立即返回岗位,甚至来不及和家人告别。

- 24小时待命:许多医生直接住进了医院,确保随时应对突发情况。

- 超负荷工作:核酸检测、发热门诊、重症救治……医生们每天工作超过12小时成为常态。

- 家庭与责任的抉择:不少医生家中也有老人和孩子需要照顾,但他们依然选择坚守岗位。

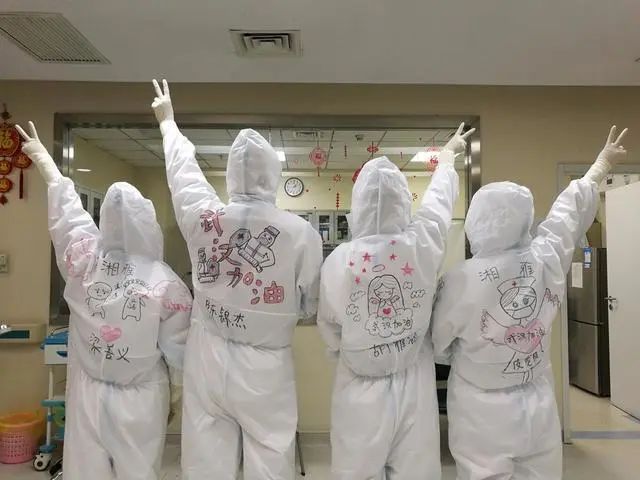

方舱医院里的“大白”

为了缓解医疗资源紧张,上海迅速搭建了多个方舱医院,医生们不仅要治疗患者,还要承担心理疏导、物资调配等工作。

- 高强度运转:一个医生往往要负责上百名患者,穿着防护服连续工作数小时,不能喝水、上厕所。

- 心理关怀:许多患者因隔离产生焦虑,医生们不仅要治病,还要安抚情绪,甚至扮演“临时家人”的角色。

- 创新救治模式:部分医生利用线上问诊、远程会诊等方式,提高救治效率。

社区医生的“最后一公里”

除了医院和方舱,社区医生也发挥了巨大作用,他们负责核酸采样、居家隔离患者的健康监测,甚至为慢性病患者送药上门。

- 上门采样:部分高龄或行动不便的患者无法前往检测点,社区医生便挨家挨户上门服务。

- 慢性病管理:疫情期间,许多高血压、糖尿病患者面临断药风险,社区医生协调资源,确保药物供应。

- 健康宣教:通过微信群、短视频等方式,向居民普及防疫知识,减少恐慌。

挑战与压力:医生们的真实困境

尽管医生们全力以赴,但他们也面临着巨大挑战:

- 防护物资短缺:初期N95口罩、防护服等供应紧张,部分医生不得不重复使用。

- 身心俱疲:长时间高强度工作导致许多医生出现疲劳、失眠甚至情绪崩溃。

- 社会误解:部分患者因等待时间过长或医疗资源紧张而对医生产生不满,甚至发生冲突。

温暖与感动:医患之间的双向奔赴

尽管困难重重,但疫情中也涌现了许多感人故事:

- 患者手写感谢信:许多康复患者留下感谢纸条,表达对医护人员的敬意。

- 市民自发支援:志愿者为医生送餐、提供休息场所,形成“全民抗疫”的合力。

- 医生们的坚守:即使感染新冠,部分医生康复后立即返岗,继续战斗。

疫情后的思考:如何更好地守护医者?

这场疫情不仅考验了上海的医疗体系,也让我们看到医生的伟大与不易,我们需要:

- 加强医疗资源储备:确保突发公共卫生事件时物资充足。

- 优化医生工作环境:减少超负荷工作,关注医护人员心理健康。

- 提升社会尊重:减少医患矛盾,让医生得到应有的理解和尊重。

疫情期间的上海医生,用专业和奉献诠释了“医者仁心”,他们是城市的英雄,也是普通人的缩影,当我们回顾这段历史时,不应只记住冰冷的数字,更要记住那些在危难时刻挺身而出的白衣战士。

致敬每一位在疫情中坚守的医生,你们是真正的生命守护者!

(全文约1000字)

发表评论