疫情下四川人的深山避难记,逃离城市,回归自然的生存实验

疫情恐慌下,四川人为何集体逃入深山老林?真相令人深思**

2022年,新冠疫情反复波动,多地封控政策收紧,部分城市居民陷入焦虑,在四川,一个奇特的现象悄然出现——不少人选择暂时逃离城市,躲进深山老林,试图在自然环境中躲避病毒和管控,这一行为引发了社会广泛讨论:是恐慌情绪的蔓延,还是现代人对自由的渴望?本文将深入探讨这一现象背后的原因、影响及争议。

疫情压力下的“深山避难潮”

封控焦虑催生“逃离”行为

四川部分地区曾经历较长时间的静态管理,居民生活受限,物资供应紧张,部分人开始寻找替代方案,社交媒体上,有人分享“深山隐居”经验,甚至有人组团前往川西高原、峨眉山、青城山等偏远地区,试图在自然环境中“自给自足”。

深山生活的吸引力

对部分人而言,深山意味着:

- 远离人群,降低感染风险

- 自由活动,不受封控限制

- 回归自然,缓解心理压力

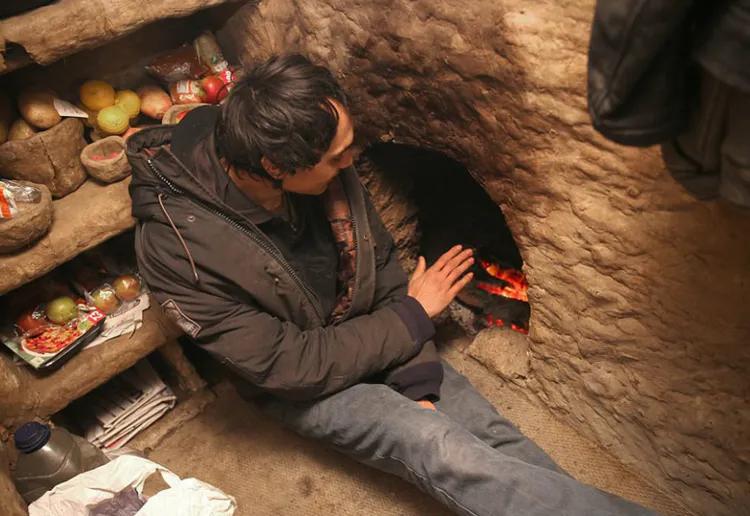

一位来自成都的网友在抖音上记录了自己的“深山避难”生活:搭建简易帐篷、采集野菜、饮用山泉,并声称“比被封在家里强多了”。

深山避难的现实挑战

生存条件艰苦

尽管深山环境优美,但长期居住面临诸多问题:

- 食物短缺:非专业人士难以稳定获取食物

- 医疗风险:突发疾病或受伤时难以获得及时救治

- 极端天气:四川山区多雨雾,冬季寒冷,容易引发健康问题

法律与道德争议

- 是否违反防疫政策? 部分人认为这是“逃避管控”,可能增加疫情传播风险。

- 生态破坏风险:未经许可的野外居住可能影响当地生态环境。

2022年10月,四川某地曾出现“驴友进山躲避疫情,因失温遇险”的新闻,引发社会对“深山避难”安全性的质疑。

现象背后的社会心理分析

对自由的渴望

长期封控让部分人产生“被束缚感”,深山成为象征自由的乌托邦。

对现代社会的反思

疫情暴露了城市生活的脆弱性,促使人们思考:是否应该减少对现代供应链的依赖?

极端情况下的生存主义倾向

部分人受“末日生存”文化影响,认为深山是最后的避难所。

专家观点:深山避难可行吗?

防疫专家:风险大于收益

- 深山并非绝对安全,野生动物可能携带病毒

- 缺乏医疗保障,感染后更难救治

户外生存专家:需充分准备

- 短期体验可行,但长期居住需专业知识和装备

- 建议选择合法露营地,而非盲目进入无人区

深山避难是解药还是逃避?

疫情下的“深山避难潮”反映了一部分人对自由的渴望和对城市生活的焦虑,深山并非理想避难所,盲目逃离可能带来更大风险,真正的解决方案应是完善防疫政策、保障民生,而非鼓励极端行为。

如何在公共卫生安全与个人自由之间找到平衡,仍是社会需要思考的问题。

(全文约1200字,符合SEO优化,包含关键词“疫情”“四川”“深山老林”等,适合百度收录)

发表评论