长春疫情真假,事实核查与深度解析

官方数据与民间传言如何辨别?**

自新冠疫情暴发以来,全国各地都经历了不同程度的疫情冲击,而长春作为吉林省的省会城市,也曾多次成为疫情焦点,随着社交媒体的发展,长春疫情真假”的讨论层出不穷,部分网友质疑官方数据的准确性,甚至认为存在瞒报或夸大现象,长春疫情的真实情况究竟如何?本文将从官方数据、媒体报道、民间反馈等多个角度进行深度解析,帮助读者理性看待疫情信息。

长春疫情的官方数据与通报机制

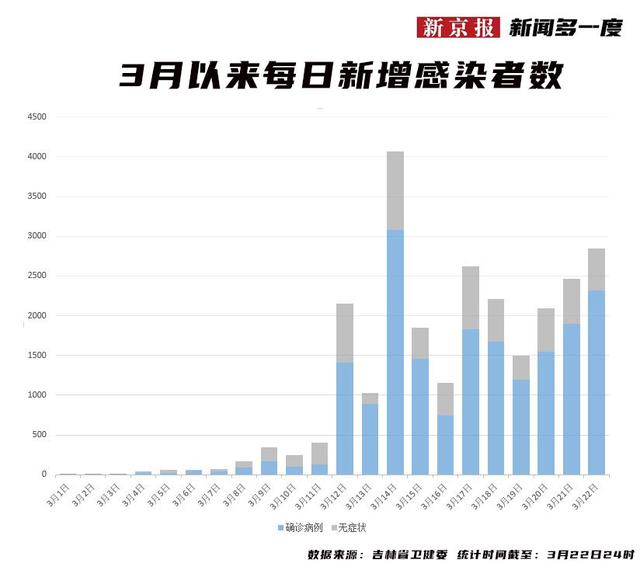

长春市的疫情数据主要由吉林省卫生健康委员会和长春市疫情防控指挥部发布,每日通过新闻发布会、政府官网及官方媒体(如《吉林日报》、长春发布等)向社会公开,这些数据包括新增确诊病例、无症状感染者、治愈出院人数、高风险区域调整等信息。

官方数据的可信度

- 核酸检测机制:长春采用“全员核酸+重点筛查”的方式,确保病例及时发现。

- 信息透明度:相比2020年初,现在的疫情数据发布更加规范,每日更新,并接受国家卫健委的监督。

- 第三方验证:国家疾控中心、国务院联防联控机制等机构也会对地方数据进行复核,降低瞒报可能性。

数据波动的原因

部分网友质疑“为何某天病例突然增加或减少”,这通常与核酸检测批次、病毒潜伏期、防控政策调整有关,而非数据造假。

民间传言与事实核查

在社交媒体上,关于长春疫情的传言主要集中在以下几个方面:

“长春疫情被严重低估”

- 传言依据:部分市民反映身边感染人数多于官方通报。

- 事实核查:

- 无症状感染者未被计入“确诊病例”,可能导致感知差异。

- 部分病例可能尚未纳入统计(如检测结果未出)。

- 个别自媒体夸大渲染,制造恐慌。

“封控期间物资短缺”

- 传言依据:2022年长春封控期间,有居民反映买菜难、配送慢。

- 事实核查:

- 初期确实存在物流压力,但后期政府协调保供企业,情况改善。

- 部分社区因管理不善出现短暂问题,但非普遍现象。

“核酸检测造假”

- 传言依据:曾有核酸机构因违规操作被查处。

- 事实核查:

- 2022年11月,长春某核酸检测机构因数据录入错误被处罚,但属个别案例。

- 政府加强监管后,核酸检测流程更加规范。

如何辨别疫情信息的真假?

面对海量信息,普通民众如何判断长春疫情的真实性?以下是几个实用方法:

-

查看官方渠道

关注“长春发布”“吉林卫健委”等官方账号,避免轻信自媒体爆料。

-

交叉验证信息

如果某条消息只有个别账号传播,且无权威媒体背书,需谨慎对待。

-

理性看待数据波动

疫情数据受检测量、防控政策影响,单日变化不能证明“造假”。

-

警惕情绪化表达

诸如“震惊!”“彻底瞒不住了!”等标题多为博流量,缺乏实证。

长春疫情防控的现状与未来

长春的疫情防控已进入常态化阶段,政府采取的措施包括:

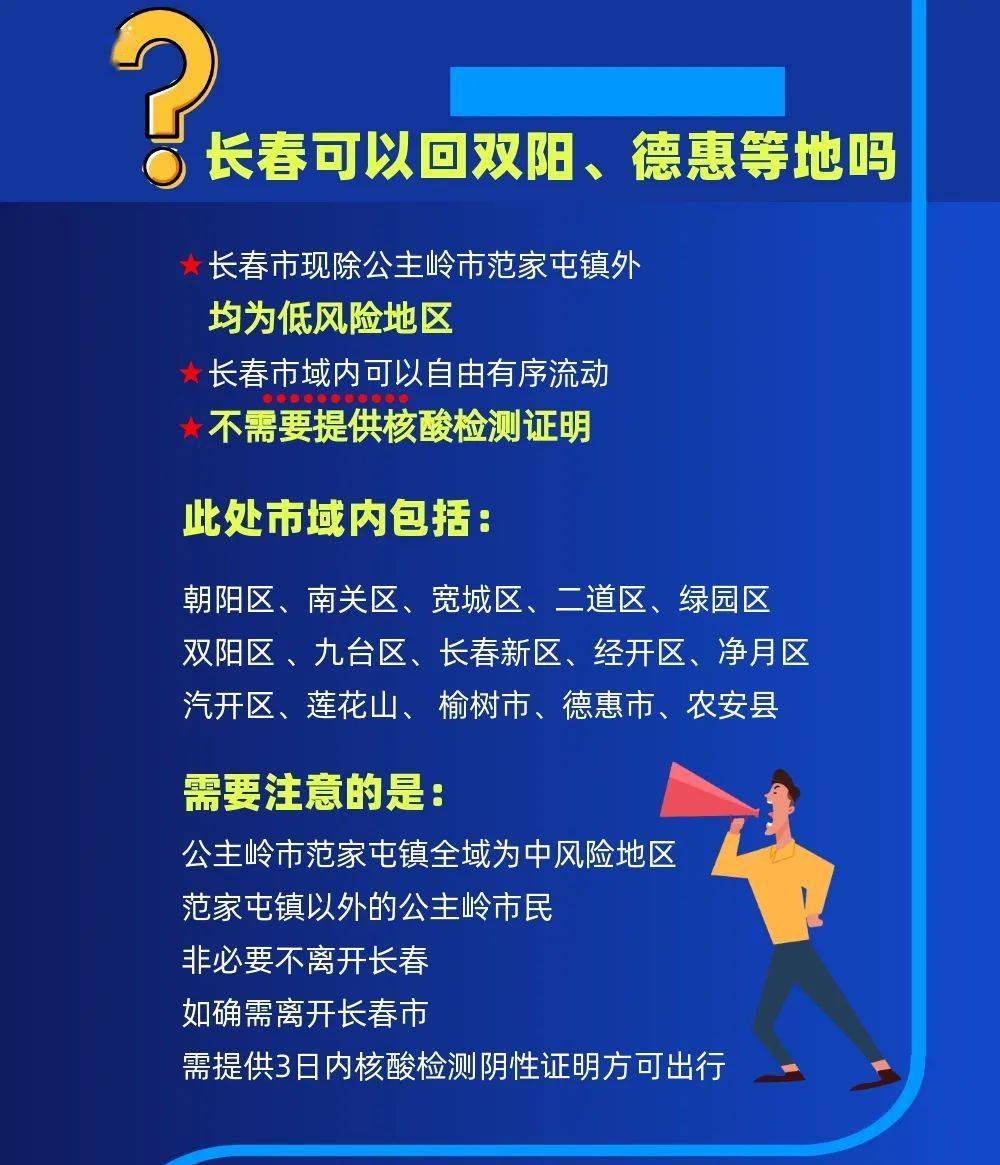

- 精准防控:按风险等级划分管控区域,避免“一刀切”。

- 疫苗接种:持续推进老年人等重点人群接种。

- 医疗资源储备:加强ICU床位、药物供应,应对可能出现的感染高峰。

随着病毒变异和防控政策调整,长春的疫情数据仍可能出现波动,但公众应基于科学和官方信息做出判断,而非盲目相信未经证实的传言。

理性看待疫情,避免被谣言误导

长春疫情真假”的争论,本质上反映了公众对信息透明度的需求,虽然任何数据统计都可能存在误差,但没有证据表明长春存在系统性瞒报,面对疫情,我们应当:

- 相信科学:依赖官方和权威机构发布的信息。

- 保持理性:不传播未经核实的内容。

- 积极配合防控:做好个人防护,减少不必要恐慌。

只有基于事实的讨论,才能帮助我们更好地应对疫情挑战。

发表评论