浙江省疫情防控方案,精准施策与常态化管理的创新实践

本文深入分析浙江省疫情防控方案的特点与实施成效,探讨其在精准防控、数字赋能和常态化管理方面的创新实践,文章首先介绍浙江省疫情防控的整体框架,随后重点解析"健康码"系统、精密智控机制和"四早"原则等核心措施,最后总结浙江经验对全国疫情防控的启示意义。

自2020年初新冠疫情暴发以来,浙江省作为经济发达、人口流动性强的沿海省份,面临着巨大的疫情防控压力,浙江省政府迅速响应,制定并实施了一系列科学、精准的防控措施,形成了独具特色的"浙江方案",这一方案不仅有效控制了省内疫情传播,更为全国疫情防控提供了宝贵经验,本文将全面剖析浙江省疫情防控方案的核心内容、实施机制及其成效,揭示其在公共卫生应急管理中的创新价值。

浙江省疫情防控方案的整体框架

浙江省疫情防控方案构建了"省级统筹、市县落实、部门协同、全民参与"的工作格局,省级层面成立了由省委书记和省长双组长的疫情防控领导小组,下设多个专项工作组,形成了高效的指挥体系,方案明确了"外防输入、内防反弹"的总策略,并根据疫情发展不同阶段动态调整防控措施。

在制度建设方面,浙江省率先出台了《浙江省突发公共卫生事件应急办法》,为疫情防控提供了法律保障,建立了疫情监测预警、风险评估、应急响应等工作机制,确保防控工作的规范化和制度化,值得一提的是,浙江方案特别强调"科学防控、精准施策",避免"一刀切"式的管控措施,最大限度减少对经济社会发展的影响。

精密智控:数字化赋能疫情防控

浙江省充分发挥数字经济优势,创新性地将大数据技术应用于疫情防控。"健康码"系统是浙江数字化防控的典型代表,该系统通过整合公安、卫健、交通等多部门数据,对个人疫情风险实现精准评估和动态管理,截至2022年底,浙江健康码累计申领量超过6500万人次,日均亮码量超过3000万次,成为精准识别风险人群的关键工具。

在精准流调方面,浙江省建立了"2+4+24"流行病学调查机制(2小时内到达现场,4小时内完成核心信息调查,24小时内完成全面调查),并依托"浙政钉"平台实现多部门数据实时共享,这一机制大幅提高了流调效率和准确性,为快速切断传播链提供了技术支持,浙江省还开发了"浙冷链"等专业溯源系统,实现对进口冷链食品的全链条监管。

"四早"原则与分级分类防控

浙江省疫情防控方案的核心是落实"早发现、早报告、早隔离、早治疗"的"四早"原则,在早发现方面,浙江建立了覆盖医疗机构、药店、社区等多渠道的监测网络,并实施重点人群定期核酸检测制度,2022年,全省累计开展核酸检测超过5亿人次,平均每日检测能力达到150万管。

在分级分类防控方面,浙江省创新实施"三区"管理(封控区、管控区、防范区),根据疫情风险等级动态调整防控措施,以2022年初的杭州"1·26"疫情为例,通过精准划定"三区",仅用两周时间就实现了社会面清零,最大限度地缩小了疫情影响范围,浙江还建立了"源头查控+硬核隔离+精密智控"的工作机制,确保各项防控措施落实到位。

常态化疫情防控与经济社会发展统筹

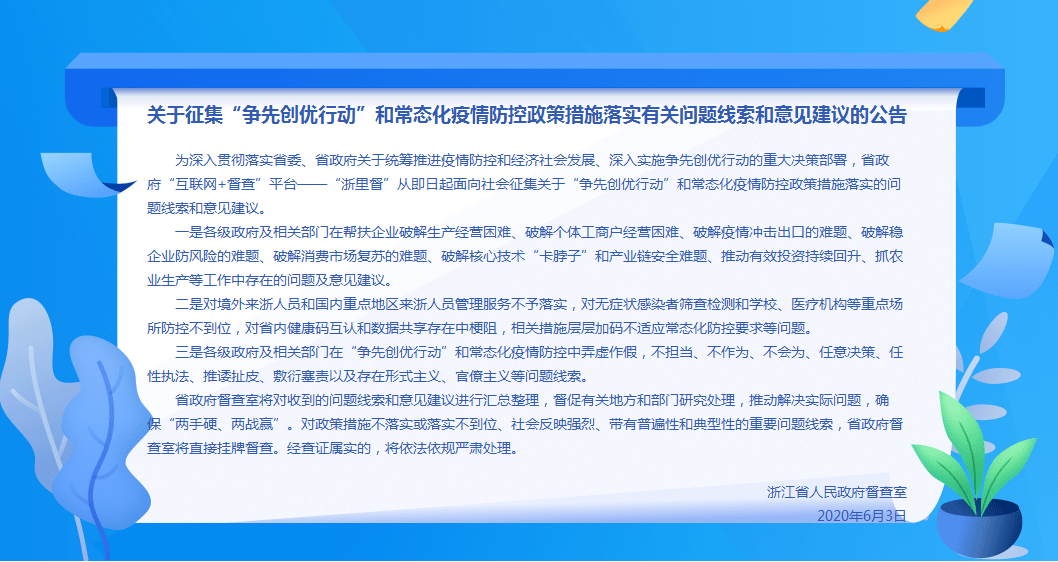

随着疫情防控进入常态化阶段,浙江省及时调整策略,发布了《浙江省常态化疫情防控工作指南》,提出"管得住、放得开"的平衡理念,保留必要的防控措施如场所码扫码、重点人群检测等;通过建立"白名单"制度保障产业链供应链稳定,推出助企纾困政策减轻企业负担。

在疫苗接种方面,浙江省实施"属地为主、条块结合"的推进策略,截至2022年底,全省累计接种新冠疫苗超过1.5亿剂次,全人群全程接种率超过90%,浙江还注重医疗救治能力建设,全省定点医院床位和ICU床位均超额完成国家配置要求。

浙江经验与启示

浙江省疫情防控方案的成功实践提供了多方面启示:数字化治理能够大幅提升疫情防控的精准性和效率;科学分区分级施策可以最大限度减少防控成本;常态化防控需要平衡好疫情管控与经济社会发展的关系,浙江经验表明,疫情防控不仅是公共卫生问题,更是对政府治理能力的全面考验,需要科技创新、制度创新和管理创新的有机结合。

浙江省疫情防控方案是中国特色社会主义制度优越性在公共卫生领域的生动体现,通过坚持科学精准、动态清零的总方针,浙江省实现了疫情防控与经济社会发展的协同推进,随着疫情形势变化,浙江方案还将持续优化完善,为构建强大的公共卫生体系贡献更多智慧,这一创新实践不仅守护了浙江人民的健康安全,也为全球疫情防控提供了中国方案的地方样本。

发表评论