重庆成都疫情最新动态,防控措施与市民生活影响深度解析

本文全面分析重庆和成都两地最新疫情发展态势,详细解读两地政府采取的差异化防控策略,深入探讨疫情对市民日常生活、经济活动和心理状态的多维度影响,文章通过对比两地防疫政策异同,为读者提供实用防疫建议,并展望后疫情时代双城发展前景。

2022年秋冬交替之际,重庆和成都作为西南地区两大核心城市,再次面临疫情防控的严峻考验,两座城市在人口规模、经济结构和城市布局上各具特色,这也导致了两地在疫情应对策略上的差异化表现,本文将从多角度剖析重庆和成都的疫情现状,帮助读者全面了解两地防控形势,为可能的生活和工作安排提供参考依据。

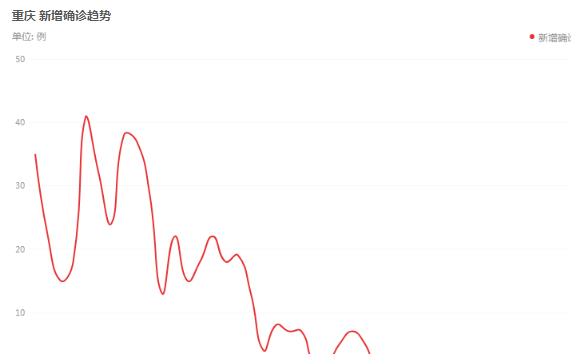

重庆疫情最新数据与特点分析

截至2022年11月中旬,重庆市疫情呈现多点散发与局部聚集性特征并存的复杂态势,根据重庆市卫生健康委员会每日通报数据,主城都市区确诊病例数占全市70%以上,其中渝北区、沙坪坝区和九龙坡区成为本轮疫情的重点区域。

值得关注的是,重庆本轮疫情传播链呈现"多源输入、局部扩散"的特点,流行病学调查显示,至少存在5条以上的独立传播链,主要涉及商场、农贸市场和社区棋牌室等人员密集场所,病毒基因测序结果证实,重庆当前流行毒株以奥密克戎BA.5.2变异株为主,其传播速度较之前毒株明显加快。

重庆市政府针对疫情特点迅速升级防控措施,在主城九区范围内实施"分区分类"管控策略,高风险区实行"足不出户、上门服务",中风险区执行"人不出区、错峰取物",低风险区则强化社会面管控,重庆市还创新性地推出了"首站首问"责任制,在机场、火车站等入渝通道加强排查,力争将输入风险控制在最小范围。

成都疫情防控措施与成效评估

成都市本轮疫情始于10月下旬,初期以龙泉驿区某物流园区为中心向外辐射,与重庆情况不同,成都疫情初期表现出明显的聚集性特征,约60%的确诊病例可追溯至同一传播链,成都市疾控中心专家表示,这一特点使得成都疫情在早期相对容易控制,但也增加了后续社区隐匿传播的风险。

成都市政府采取了"快封快解、动态清零"的精准防控策略,具体措施包括:72小时常态化核酸检测、重点场所扫码通行全覆盖、"防疫泡泡"闭环管理模式等,特别值得一提的是,成都创新实施的"防疫泡泡"模式,在确保大型企业正常生产的同时有效切断了疫情传播链,这一做法已得到国家卫健委的肯定并在部分地区推广。

数据显示,成都市通过快速流调溯源和精准划定风险区域,成功在两周内将单日新增病例数从峰值期的过百例降至个位数,截至11月第三周,成都已有80%以上的高风险区降级或解除,城市生产生活秩序正在有序恢复。

两地防疫政策对比与市民生活影响

重庆和成都虽同处西南地区,但受城市空间结构、人口分布等因素影响,两地的防疫政策存在明显差异,重庆因地形特殊、组团式城市布局,更倾向于实施分区分类管控;而成都平原城市特点则便于推行全域统一的防控措施。

在核酸检测安排上,重庆采取"重点区域每日一检、其他区域隔日一检"的策略,而成都则长期维持"72小时核酸阴性证明"的常态化要求,两地均推出了便民核酸检测点,但成都的检测点密度更高,平均每万人拥有3.5个检测点,高于重庆的2.8个。

疫情对市民生活的影响程度也有所不同,重庆因山地地形限制,物流配送面临更大挑战,部分社区出现了生活物资配送延迟现象;而成都依托平原优势和发达的物流网络,基本保障了生活物资的及时供应,两地中小学均转为线上教学,但重庆山区部分学生面临网络信号不佳的困难。

经济影响方面,重庆的汽车制造、电子信息等支柱产业通过"白名单"制度保持运转,但中小微企业特别是餐饮服务业受损严重;成都则因"防疫泡泡"模式保护了主要工业企业,高新区、天府新区等重点区域生产活动受影响相对较小。

专家建议与未来展望

针对重庆和成都当前疫情形势,公共卫生专家提出以下建议:一是继续加强疫苗接种,特别是老年人等高风险人群的加强针接种;二是做好个人防护,坚持"防疫三件套"(戴口罩、保持社交距离、做好个人卫生);三是关注官方信息发布,不信谣不传谣;四是提前准备适量防疫物资和生活必需品,但避免盲目囤积。

展望未来,随着疫情防控经验的积累和医疗资源的充实,重庆和成都两地将更加注重精准防控和最小化社会成本,两地政府表示,将在确保疫情可控的前提下,稳步推进复工复产,特别是保障产业链供应链安全稳定。

长期来看,这次疫情考验也将促使重庆和成都加强公共卫生体系建设,完善城市治理能力,两地有望在疫情后进一步加强协作,共同构建更具韧性的西南地区经济圈和公共卫生应急体系,为成渝地区双城经济圈建设注入新的内涵。

在这个特殊时期,重庆和成都市民展现出的坚韧与互助精神令人感动,相信在科学防控和全民参与下,两座城市终将战胜疫情挑战,迎来更加繁荣发展的明天。

发表评论