疫情下的西安,负面新闻背后的城市韧性与人情冷暖

城市治理的困境与普通人的坚守**

2021年末至2022年初,西安因疫情封城,成为全国关注的焦点,与疫情本身相比,更引人热议的是接二连三的负面新闻——孕妇流产、市民断粮、健康码崩溃、物资分配不均……这些事件不仅暴露了城市应急管理的短板,也让人们重新思考:在危机之下,一座千万人口的城市该如何应对?

负面新闻的背后:城市治理的挑战

西安封城期间,最令人痛心的事件莫过于“孕妇流产”事件,一位孕妇因核酸证明问题被医院拒诊,最终导致流产,这一事件迅速引发舆论哗然,随后官方道歉并处理相关责任人,但公众的愤怒并未平息,类似的情况还有心脏病患者因延误就医去世、市民因物资短缺而求助无门等。

这些负面新闻并非偶然,而是反映出城市在极端情况下的管理漏洞:

- “一刀切”防疫政策的弊端——部分基层执行者机械执行防疫规定,忽视特殊情况,导致悲剧发生。

- 应急体系的不完善——物资调配、医疗保障等关键环节缺乏预案,导致混乱。

- 信息沟通不畅——部分市民反映求助渠道不畅通,官方回应滞后,加剧了恐慌情绪。

普通人的坚守:疫情中的温暖与希望

尽管负面新闻不断,但西安市民的坚韧与互助同样令人动容。

- 社区志愿者的付出:许多普通市民自发组织志愿团队,帮助邻居采购物资、照顾独居老人。

- 民间互助的力量:社交媒体上,西安人自发建立互助群,分享物资信息、提供心理支持。

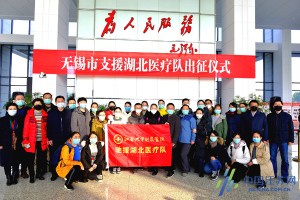

- 医护人员的坚守:在医疗资源紧张的情况下,一线医护人员仍然坚持高强度工作,尽力救治患者。

这些温暖的故事提醒我们,城市真正的韧性不仅来自管理体系,更来自每一个普通人的善意与担当。

反思与改进:如何避免下一次危机?

西安的疫情负面新闻给全国城市敲响了警钟:

- 人性化防疫:政策执行必须考虑特殊群体需求,如孕妇、重症患者、老年人等。

- 完善应急机制:物资储备、医疗保障、信息发布等环节需要更科学的预案。

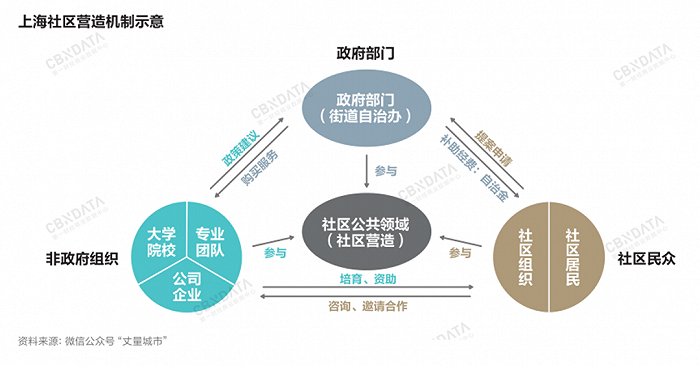

- 加强基层治理能力:社区工作者和志愿者需要更专业的培训,避免“层层加码”。

城市与人,共同成长

西安的疫情负面新闻暴露了问题,但也展现了这座古城在危机中的韧性与温度,每一次灾难都是一次考验,而每一次考验都能推动进步,希望未来的城市治理能更注重人性化,让类似的悲剧不再重演。

发表评论